Introduzione

Adriana Iezzi

La Cina è una nazione enorme: l’estensione del suo territorio, il terzo al mondo dopo Russia e Canada, è oltre 30 volte quella italiana e i suoi abitanti, i più numerosi al mondo (1.400.000), sono oltre 50 volte gli italiani (60 milioni). Basti pensare che su una mappa geografica l’Italia potrebbe essere incollata ben 31 volte prima di coprire completamente la Cina e che per ogni italiano ci sono circa 54 cinesi (Magliocco 2018). Questi pochi dati ci fanno comprendere quanto possa essere complesso e dispersivo parlare di Cina, o meglio di Repubblica Popolare Cinese (la Cina continentale): è come parlare di un intero continente! Analizzare un qualsiasi fenomeno socioculturale rispetto a un territorio così vasto e a una popolazione così numerosa e diversificata al suo interno (in Cina ci sono ben 56 etnie diverse) può risultare, dunque, un’impresa titanica e non facilmente realizzabile.

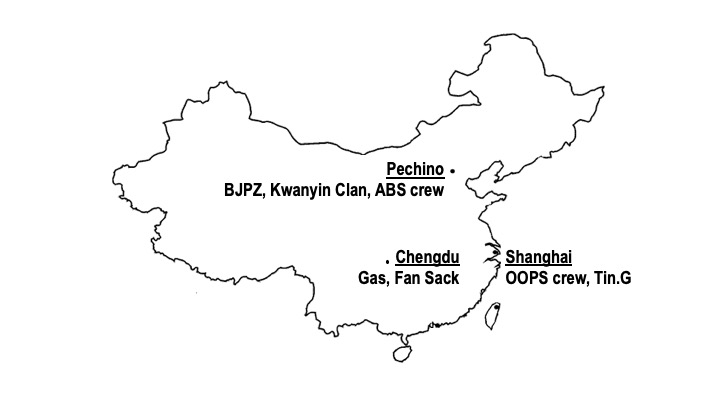

In questo libro, incentrato sui graffiti in Cina, si è scelto di focalizzare l’attenzione solo su tre importanti città – Pechino, Shanghai e Chengdu – e solo su alcune delle crew1Crew (tuandui 团队) – Letteralmente “ciurma”, “equipaggio”; nella cultura hip-hop si riferisce a una cerchia di persone che collaborano a un progetto artistico o culturale, come ad esempio un gruppo di writer, o un gruppo di ballo. Nel graffiti writing, sottintende un gruppo organizzato di writer che creano pezzi comuni dipingendo insieme. Solitamente sono amici, quindi tra loro c’è stima e rispetto reciproco; un writer può anche appartenere, nel corso del tempo o contemporaneamente, a più di una crew. Il nome di una crew è molto spesso un acronimo, che può avere anche più di un significato ed è composto solitamente da due o tre lettere. In molti casi il nome della crew viene scritto, come la tag, a lato del pezzo oppure si creano pezzi con la sigla della crew, con accanto le tag dei componenti. e dei writer2Writer (tuyazhe 涂鸦者 / penzi 喷子 / tuya yishujia 涂鸦艺术家 / xieziren 写字人) – Legato al concetto di writing, si riferisce al graffitista, colui che esegue graffiti concentrandosi soprattutto sul lettering, quindi sulla realizzazione e l’evoluzione di lettere. più influenti in quelle città (Fig. 1). L’obiettivo primario non è quello di fornire un quadro esaustivo della situazione odierna dei graffiti cinesi (ce ne vorrebbero almeno dieci di questi libri!), bensì di aprire una finestra su un fenomeno di cui si sa poco o nulla e che, invece, può fornire una chiave di lettura molto interessante sulla Cina contemporanea e sui suoi meccanismi, molto diversi rispetto al nostro mondo occidentale e per questo estremamente accattivanti.

I protagonisti di Pechino, Shanghai e Chengdu

La scelta delle tre città di Pechino, Shanghai e Chengdu non è stata casuale, ma è dipesa da tre fattori scatenanti: il primo è di ordine geografico, il secondo è di ordine strategico e il terzo è prettamente personale.

Per quel che riguarda il primo fattore, è noto che Pechino si trova nel nord della Cina, Shanghai a sud e Chengdu nella parte centrale, come illustrato dalla mappa (Fig. 1). Ognuna di queste città rappresenta un centro nevralgico per ciascuna delle zone geografiche di riferimento e tutte e tre insieme compendiano in qualche modo l’intero territorio cinese.

Rappresentano, inoltre, tre modalità di diffusione dei graffiti molto diverse e con caratteristiche peculiari (secondo fattore). Ciò dipende dal fatto che sono città assai difformi tra loro: Pechino è la capitale della Cina, il centro politico e amministrativo, in cui la presenza statale è alquanto forte e talvolta “ingombrante”, ma è anche una città caratterizzata da un grande fermento artistico ed è la prima nella Repubblica Popolare Cinese in cui sono comparsi dei graffiti contemporanei; Shanghai è la capitale economica e finanziaria della Cina, una città cosmopolita, forse la più “occidentale” delle città cinesi, quella con una maggiore presenza straniera e in cui i graffiti risentono di questa vocazione internazionale e commerciale; Chengdu è un centro periferico, ma, nonostante questo, i graffiti hanno trovato un ampio spazio di diffusione, anche grazie a questa sua marginalità: si tratta di un “caso esemplare”, che ci fa comprendere come i centri secondari abbiano avuto un ruolo fondamentale nella diffusione dei graffiti in Cina.

La terza motivazione che ci ha guidato nella selezione, forse la più importante, è che queste tre città sono quelle in cui abbiamo svolto la nostra attività di ricerca, avendo avuto la possibilità di instaurare contatti diretti con gli artisti e di verificare con i nostri occhi lo stato dell’arte dello sviluppo dei graffiti in quei luoghi.

Anche la scelta delle crew e dei writer che operano in queste città è scaturita dalla nostra diretta esperienza ed è per questo assolutamente parziale e non esaustiva. Le crew e i writer analizzati sono quelli che abbiamo intervistato personalmente, per fornire testimonianze dirette e verificare, attraverso le parole dei protagonisti, quanto visionato sui muri e/o appreso da fonti secondarie.

La scelta di intervistare quei determinati artisti non è stata però casuale: abbiamo cercato di selezionare crew e writer che potessero dare una visione esemplificativa della città di riferimento e che, presi nel loro insieme, potessero fornire un panorama quanto più diversificato possibile dei graffiti cinesi.

Guida alla lettura

La struttura di questo libro è semplice e intuitiva: dopo due capitoli d’inquadramento generale del fenomeno dei graffiti – uno dedicato alla loro genesi in Occidente (di Marta R. Bisceglia) e uno alla loro diffusione in Cina (di Adriana Iezzi) – si susseguono tre macro-capitoli dedicati alle città di Pechino, Shanghai e Chengdu, con una parte introduttiva per ciascuno di essi, in cui si delineano le caratteristiche essenziali del luogo in oggetto e della diffusione dei graffiti in quell’area metropolitana. Queste parti introduttive servono a fornire un contesto in cui poter collocare adeguatamente gli artisti analizzati singolarmente nei paragrafi che seguono.

Per quel che riguarda Pechino (cfr. cap. III di Adriana Iezzi), la scelta è ricaduta su tre fra le più importanti crew della capitale che hanno fatto la storia dei graffiti in questa città: Beijing Penzi crew, Kwanyin Clan e ABS crew.

La Beijing Penzi (BJPZ) è la prima crew che vi è stata fondata e il suo massimo rappresentante, Li Qiuqiu (a.k.a. 0528), è il vero e proprio precursore dei graffiti di Pechino, nonché il primo graffiti writer cinese riconosciuto che ne abbia tappezzato i muri con la sua tag3Tag (qianming tuya 签名涂鸦) – È lo pseudonimo, il nome d’arte o il nome in codice che ogni graffitista, mc e breaker, usa per distinguersi, farsi riconoscere e per segnalare la propria presenza in città. La tag è la struttura portante del fenomeno del writing, poiché è la forma più basilare di graffiti, realizzata con spray o marker. L’elaborazione della tag rappresenta lo stile personale del proprio autore. Tutti i pezzi, anche i più grandi, i più colorati, i più elaborati rimangono sempre delle firme. L’attività di marcare una superficie con una tag viene chiamata tagging-up. Per tag bombing, letteralmente “bombardamento di tag”, si intende infatti la riproduzione della propria tag su vasta scala in una determinata area di un centro urbano. La tag può rappresentare anche un segno di riconoscimento tra gruppi. Più writer o mc che si incontrano possono decidere di firmarsi tutti con un’unica tag, in modo da farsi riconoscere come gruppo (cfr. Crew)..

Il Kwanyin Clan è anch’essa una delle prime crew della capitale ed è quella che più di tutte è andata alla ricerca di uno “stile cinese”, che affonda le radici nella cultura tradizionale (uso dei caratteri cinesi, riferimenti alla calligrafia e alla pittura classica, utilizzo di antiche eco letterarie nei propri pezzi). EricTin, uno dei suoi fondatori, ha spinto l’esplorazione della crew in questa direzione ed è il contatto con cui noi autrici abbiamo potuto interloquire e confrontarci direttamente.

L’ABS, altra crew storica della capitale e ancora molto attiva, è quella di maggior successo a Pechino, la prima ad aprire un graffiti store e a fare dei graffiti una vera e propria professione, grazie alla collaborazione con importanti brand. Si tratta di una delle prime crew cinesi ad aver avuto la fortuna di poter viaggiare in Europa e collaborare con writer stranieri, il che ne fa ancora oggi un gruppo dalla forte vocazione internazionale. Il writer Andc, intervistato più volte da noi autrici, è l’anima social del gruppo ed è colui che ha spinto la crew verso un’apertura al mondo.

Per quanto concerne Shanghai (cfr. cap. IV di Marta R. Bisceglia), si è scelto di descrivere per prima la Oops crew, la più importante della città, che è riuscita a coniugare la ricerca di uno stile con caratteristiche cinesi a uno stile contemporaneo di grande modernità e freschezza. Alla presentazione di questa crew si aggiunge quella di Tin.G, una writer donna, in rappresentanza del filone femminile dei graffiti cinesi, che ha fondato la prima crew cinese composta da ragazze, la China Graffiti Girls (CGG), facendo evolvere il suo percorso dal semplice writing agli sticker4Sticker art (tiezhi 贴纸) – Una forma di tag realizzata tramite adesivi stampati dal computer che possono contenere solo la firma e un logo o essere più elaborati, con piccoli caratteri e decorazioni. La sticker art è una forma di comunicazione di rapida esecuzione, economica e di facile diffusione, considerata una sottocategoria della graffiti art, anche se alcuni writer credono che questo tipo di arte sia solo per coloro che hanno paura di usare marker o bombolette, e quindi non ne fanno uso. , fino a elaborati pezzi animati da molti puppet5Puppet (tu’an 图案) – Letteralmente “pupazzo”, “bambolotto”; è in genere un elemento figurativo che affianca i graffiti. Può essere una figura umana, un mostro dalle sembianze animali, un personaggio dei fumetti o dei cartoni animati., con modalità espressive caratterizzate da un’estetica “ultrafemminile”.

In relazione alla città di Chengdu (cfr. cap. V di Martina Merenda), sono due i writer selezionati che mostrano modalità assai diverse tra loro: il primo è Gas, uno dei pionieri di quest’arte in città, che concentra tutta la sua sperimentazione sull’uso dei caratteri cinesi, molto difficili da realizzare, e su elementi che richiamano la “cinesità” delle sue creazioni; il secondo è Fan Sack, un artista che da Chengdu si è invece trasferito a Parigi, tracciando una parabola artistica che dal writing vecchio stampo è giunta a opere pittoriche di ispirazione buddhista, senza però mai abbandonare completamente il mondo della strada da cui proviene.

Il libro è completato da un glossario terminologico (di Marta R. Bisceglia), il primo in italiano e in cinese sul tema dei graffiti, un utile ausilio per chiunque si appresti a leggere questo testo: vi si ritrovano tutti i termini tecnici riportati nel volume (come writer, crew, tag, wildstyle6Wildstyle (kuangye fengge 狂野风格) – Complessa costruzione di lettere assemblate per dare una forma e una dinamica particolare al pezzo. In questo stile le lettere vengono distorte e sovrapposte e talvolta arricchite da frecce tridimensionali, tribali, picche, puppet e altri elementi decorativi che danno idea di movimento e confusione. Questo stile può essere straight o soft: nel primo caso, è simmetrico e le frecce che formano le lettere tracciano angoli spigolosi; nel secondo caso, è asimmetrico e gli angoli sono sostituiti da frecce curve con punte arrotondate. Per aumentare la percezione di profondità dell’opera, oltre all’inserimento di collegamenti fra i caratteri, si può addirittura trasformare tutta la struttura della parola in un elemento tridimensionale. Questa forma intricata di graffiti, dall’inglese “stile selvaggio”, è considerata la forma di writing più difficile da eseguire e spesso le scritte sono indecifrabili per i non addetti ai lavori., ecc.) con una descrizione approfondita e la relativa traduzione in cinese. Chiudono il testo la bibliografia e una sitografia delle principali fonti utilizzate. Quest’ultima è costituita principalmente da siti, blog ufficiali, video su YouTube, pagine Flickr, Instagram e Facebook, che hanno l’obiettivo di fornire al Lettore interessato la possibilità di continuare ad approfondire autonomamente il fenomeno dei graffiti in Cina.

Non resta, dunque, che augurarvi una buona lettura e un buon viaggio sulla scia di accattivanti spruzzi di bombolette.